Der Kauf der ersten Hose als Symbol der Selbstbestimmung

Sonja Hiltebrand begann ihre berufliche Laufbahn mit einfachen Arbeiten in der Weberei Brunnschweiler und fand später ihre Berufung in der Psychologie. Ihre Geschichte führt von bescheidenen Anfängen in einem Industriedorf zu einer erfolgreichen Karriere.

Sonja Hiltebrand ist eine selbstbewusste Frau. Sie entschied sich für ihren Weg und half im militärischen und psychologischen Dienst vielen Menschen. Foto: Ron Sinoimeri und Madeleine Kulle.

Sonja Hiltebrand ist eine selbstbewusste Frau. Sie entschied sich für ihren Weg und half im militärischen und psychologischen Dienst vielen Menschen. Foto: Ron Sinoimeri und Madeleine Kulle.

50 Rappen pro Stunde erhielt die damals 13-jährige Sonja Hiltebrand für die Herstellung von Putzfäden. In den Schulferien arbeitete sie als einziges Kind in der Weberei Brunnschweiler im Sorntal bei Hauptwil (TG). Dort wickelte sie in einer Wanne gesammelte Restfäden von Holzspulen ab und legte diese auf eine Walze. Rückblickend sieht die heute 69 Jahre alte Frau darin keine «Wahnsinnsarbeit». Aber immerhin: Mit den Putzfäden als Nebenprodukt der Weberei konnten Arbeiterinnen und Arbeiter Maschinen schmieren.

An einer Werkbank kommen Hiltebrand die Tränen: «An diesem Tisch hat meine Mutter einst Stoffe kontrolliert.» Sie zeigt auf eine kleine Kritzelei, die sie als Kind hinterliess. Foto: Ron Sinoimeri und Madeleine Kulle.

An einer Werkbank kommen Hiltebrand die Tränen: «An diesem Tisch hat meine Mutter einst Stoffe kontrolliert.» Sie zeigt auf eine kleine Kritzelei, die sie als Kind hinterliess. Foto: Ron Sinoimeri und Madeleine Kulle.

Auf einen Schwatz in die Weberei

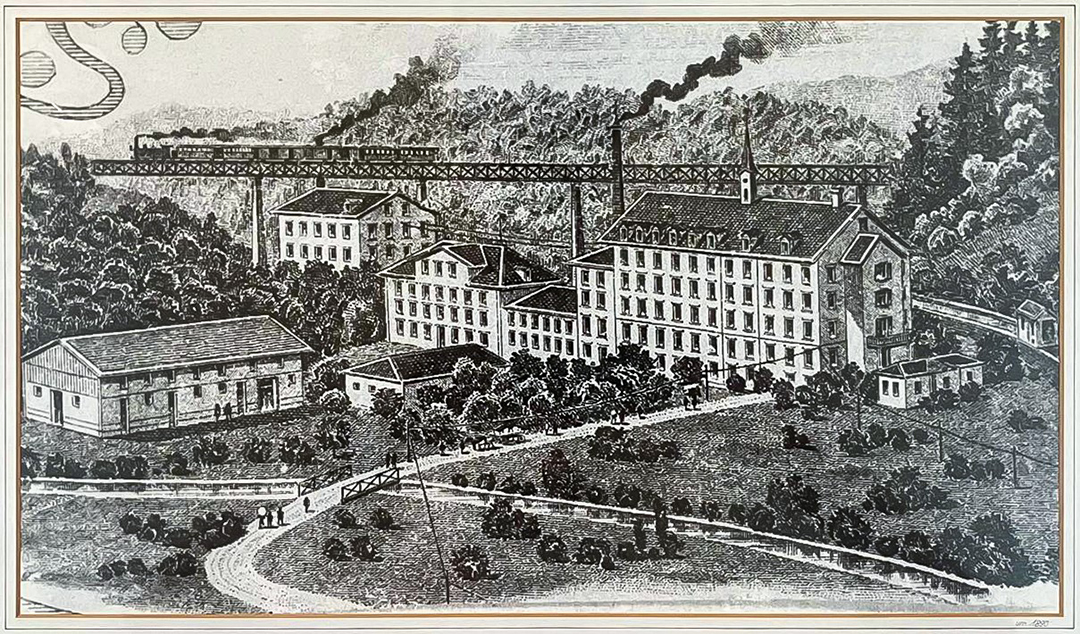

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts initiierte Enoch Brunnschweiler das Textilzentrum Sorntal auf dem Areal der Niedermühle. Zeitweise befanden sich dort eine Weberei und eine Spinnerei. Im Jahr 1891 übernahm die Familie Brunnschweiler das Areal vollständig und integrierte es in ihre Firma Fröhlich, Brunnschweiler & Co. Dieses Zentrum blieb bis zur Schliessung der Weberei ZETAG im Jahr 2005 ein wichtiger industrieller Standort in Hauptwil.

Vom eindrücklichen Webereigebäude (um 1900) ist heute nicht mehr viel übrig. Foto: Textilmuseum Sorntal.

Vom eindrücklichen Webereigebäude (um 1900) ist heute nicht mehr viel übrig. Foto: Textilmuseum Sorntal.

Die Weberei war in der Jugendzeit Hiltebrands für viele nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern auch ein Treffpunkt: «Häufig ging ich in die Produktionshalle und konnte dort mit meinen Tanten reden.» Wie viele Kinder in der Region wuchs sie in einem Arbeiterhaus auf, das sich die Hiltebrands mit zwei weiteren Familien teilten. Zur Firma gehörten ein kleiner Park und ein Bauernhof, wo die Leute Milch oder Gemüse bezogen. Nur wenige Schritte entfernt lag die Weberei: «Für mich war sie ein riesiges Zimmer.» Auf jedem Stockwerk arbeitete ein Familienmitglied, das ich besuchen konnte. Natürlich gab es auch verbotene Orte, die jedoch dem Interesse der Kinder nicht entgingen: «Wir haben unsere Nasen an den Fenstern des Maschinenraums plattgedrückt.» Dass sich die Lebensverhältnisse ihrer Familie von jenen der Patrons Brunnschweiler unterschieden, war für sie normal: «Wir haben es nicht anders gekannt.»

Respekt vor den Patrons

Zu den Besitzern der Weberei schaute man stets hoch. Die Älteren gaben den Kindern klare Weisungen, wie sie den Brunnschweilers begegnen sollten. «Diese selbst waren aber sehr nahbar», erzählt Hiltebrand. Sie zeigten sich oft grosszügig, schenkten ab und zu etwas und haben zur Weihnachtszeit immer einen Christbaum aus dem eigenen Wald vorbeigebracht. Hiltebrand fühlte sich in ihrem Zuhause wohl. Sie freute sich, wenn im Garten beim Aufeinandertreffen mit der Industriellenfamilie ein Gespräch entstand – eine Gelegenheit, die im Arbeitsalltag oft fehlte.

Sonja Hiltebrand unterwegs mit dem Trottinett auf der Zufahrt zur Weberei Brunnschweiler. Foto: Sonja Hiltebrand.

Sonja Hiltebrand unterwegs mit dem Trottinett auf der Zufahrt zur Weberei Brunnschweiler. Foto: Sonja Hiltebrand.

Dass sich in den 1950er-Jahren gewisse Leute den Industriearbeiterinnen und -arbeitern überlegen fühlten, spürte sie als Kind kaum. Sie sei damals noch nicht mit dem «Zweiklassensystem» in Berührung gekommen. In der Schule wurden sie und ihre Familie häufig als «Büetzer» bezeichnet. Der Begriff sei für sie «fast normal» gewesen. Doch das änderte sich: «Später hat es mich gewurmt und ich war wütend auf die Personen, die das gesagt haben.»

Der Traum von der ersten Hose

Eine bleibende Erinnerung aus Sonja Hiltebrands Jugend ist der Kauf ihrer ersten Hose – ein Traum, dessen Realisierung aber Geduld und Entschlossenheit erforderte. «Meine Mutter war strikt dagegen», erzählt sie. Zu jener Zeit war es für junge Mädchen unüblich, Hosen zu tragen, denn sie galten als Kleidung für Männer.

«Ich habe hart gearbeitet und lange gespart für die Hose.»

Doch die modischen Wellen der 1960er-Jahre erreichten auch Hauptwil. Mit jedem verdienten Franken wuchs Hiltebrands Entschlossenheit. Ihre Arbeit in der Weberei, das monotone und wenig herausfordernde Aufwickeln von Putzfäden, war für sie ein Mittel zum Zweck. «Ich habe hart gearbeitet und lange gespart für die Hose. Mein Bruder hat mein Vorhaben mit einem Teil seines Lehrlingslohns unterstützt», sagt sie. Das konsequente Sparen war keine geringe Leistung; es erforderte Disziplin und Ausdauer – Eigenschaften, die Hiltebrand in ihrem Leben immer wieder beweisen sollte. Der Kauf der Hose wurde für Hiltebrand, wie für viele Frauen ihrer Generation, ein Symbol der Emanzipation und der Selbstbestimmung.

Eine kleine Weltreise nach Hause

Schon bald zog es die junge Sonja Hiltebrand ins Ausland, denn: Den Vorschlag der Mutter, aus ihr würde eine gute Schneiderin werden, fand sie «ätzend». Ihre Reise führte von Paris über London, wo sie ihre sprachlichen Fähigkeiten ausbaute, bis nach Afrika, nach Lambaréné (Gabon), wo sie im Albert-Schweitzer-Urwaldspital arbeitete. Und sie führte wieder zurück in die Schweiz, wo Hiltebrand ihre Disziplin und Erfahrung für eine militärische Offizierslaufbahn nutzen konnte und in einem Sanitätsspital zur Kompaniekommandantin aufstieg. Ihre militärische Ausbildung ermöglichte es ihr anschliessend, in den Psychologisch-Pädagogischen Dienst und das Care Team der Armee einzusteigen. Heute arbeitet sie im Nebenamt als operative Leiterin des Care Teams des Kantons Thurgau und leistet freiwillige Einsätze in der Krisenintervention. Ausserdem arbeitet Hiltebrand als diplomierte Stressregulationstrainerin und psychologische Beraterin in ihrer eigenen Praxis in Frauenfeld.

In Stoffmusterbüchern konnten Kundinnen und Kunden nach ihrem Geschmack wählen. «Als Kind habe ich oft darin geblättert – sie wurden mir zur Beschäftigung in die Hand gedrückt», erzählt Hiltebrand. Foto: Ron Sinoimeri und Madeleine Kulle.

In Stoffmusterbüchern konnten Kundinnen und Kunden nach ihrem Geschmack wählen. «Als Kind habe ich oft darin geblättert – sie wurden mir zur Beschäftigung in die Hand gedrückt», erzählt Hiltebrand. Foto: Ron Sinoimeri und Madeleine Kulle.

Wenn Hiltebrand auf ihr Leben zurückblickt, erkennt sie nicht einfach einen roten Faden. Viele andersfarbige Fäden haben sich mit der Zeit in ihr Leben eingewoben. Und diese vielfarbigen Fäden sind immer offen und flexibel geblieben, haben sich ergänzt und gegenseitig verstärkt.

Ron Sinoimeri und Madeleine Kulle

Produktion im Rahmen eines Seminars am IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW. © IAM / Historisches Museum Thurgau, 2024

Quellenverzeichnis

- Richard Holenstein und Werner Koller, Textilmuseum Sorntal, Niederbüren.

- Peter Traxler: Chronik von Waldkirch-Bernhardzell. Wil, 1991.

- Hauptwil-Gottshaus: Die Geschichte von Hauptwil-Gottshaus.